久しぶりに山口県長門市に行ってきました。電通時代に仕事で何度も訪れたこの町は、日本海に面した山陰独特の景色が素晴らしく僕のお気に入りの場所の一つです。

長門市は、「みんなちがって、みんないい」の詩で有名な童謡詩人、金子いすゞの生誕地として有名ですが、同じ長門市生まれで忘れてはいけないアーティストが一人います。

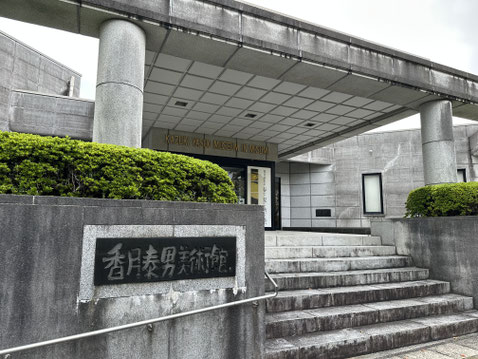

広島に帰る前にここだけは行かねばと「香月泰男(かづきやすお)美術館」に立ち寄りました。何しろ車で長門まで片道2時間半の距離ですから、そうそう来られるところではありません。

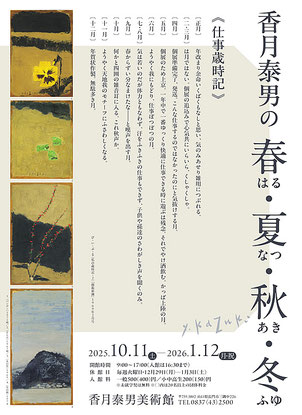

香月については以前もこのブログで触れたことがありますが、ちょうど10月11日から新たな企画展が始まっていて、「言葉」と「真実」というものを深く考えさせられました。

詩人である谷川俊太郎と香月とのコラボ詩画集であった『旅』(1968)や、香月の絵と文を谷川がセレクトした書籍『春・夏・秋・冬』(1993)の原画が多数展示され、絵と言葉に溢れた空間は刺激的です。

『春・夏・秋・冬』の《そら豆》に添えられた言葉をひとつ紹介します。――善人ぶったのより悪人ぶった人間が好きである。また事実その言動には艶がある。艶、それはわれわれの仕事には欠かせぬ大事なものであるらしい。――

親鸞の『歎異抄』第三条を思い起こされた方も多いのではないでしょうか? 「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」(私訳:ダメな人間こそ救われるんよ。ええやつが救われるんじゃけぇ)

「善人」とは自分は正しく善い行いをしているから救われると思っているエリート。「自分の力(善行)で救われようとする思い上がり」こそが、かえって阿弥陀仏の慈悲から遠ざかるということ。

「悪人」とは自分の力ではどうにもならない罪深い存在だと心から気づいている人、すなわち仏にすべてを任せられる人(他力)――それを香月は艶と言ったわけです。自力では救われないと知る者にこそ艶がある。

母を亡くしたこともあり、最近よくお経に触れます。歴史的に安芸門徒が多い広島の寺院は、そのほとんどが浄土真宗で、親鸞聖人の教えが根づいているエリアといえます。(だから私訳は広島弁ww)

1942年に召集され長門を離れ、満州へ送られた香月。1945年にソ連に抑留され、シベリアの収容所で強制労働に従事します。これが原体験となり、彼の代表作となる重厚な作品群「シベリヤシリーズ」に結実しました。

今回の企画展で改めて気づいたことは、谷川のような日本を代表する詩人の言葉以上に、香月の言葉には人の愛や誠が宿っているということ。いや、詩というフィクションを超えた真実が、絵と文字に紡がれている。

常に「言語」というフィクションに縛られている僕自身を見直すきっかけを得たような気がします。善人ぶった自分を振り返らねばならない。親鸞が自らを「愚禿」と呼んだように、僕も最近髪の毛が減ったような気もするし笑